世間を揺るがしたサントリー会長辞任問題〜微量THC検出問題から考える、冷静な社会対話の必要性

報道の概要

2025年9月1日、サントリーホールディングスの新浪剛史会長(当時)が辞任しました。

きっかけは、同氏が入手したサプリメントに大麻由来成分THCが含まれている疑いで、警察が自宅を家宅捜索したことです。

・製品は未発見、尿検査は陰性

・本人は「サプリメントは海外の知人から送付されたものであり、合法なCBD製品だと認識していた」と説明しました

社会への影響

この件は、売上3兆円、日本を代表するグローバル企業のトップが法的に潔白であるにも関わらず辞任するという、極めて異例の事態として世間に大きな衝撃を与えました。

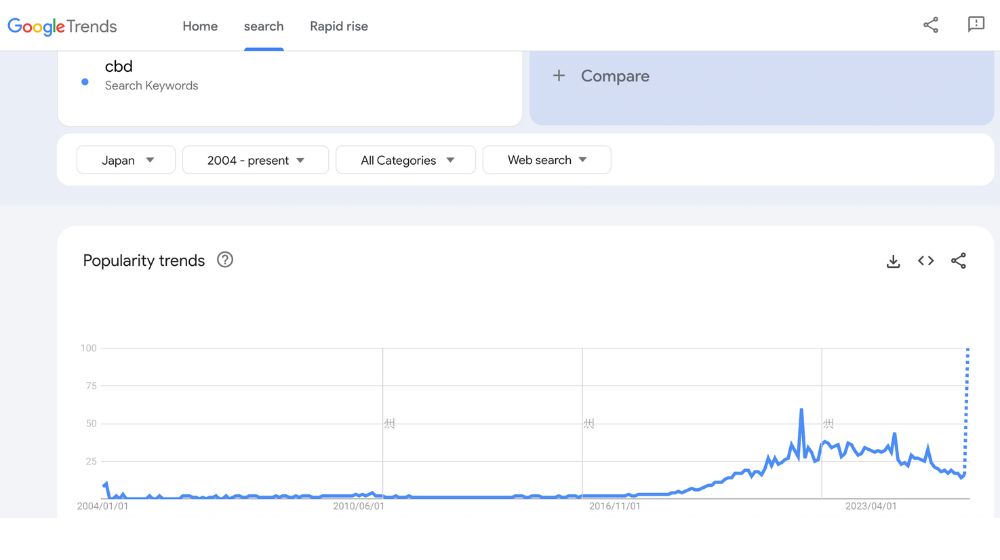

この一件によって、CBDの検索数は爆上がり。

『The New York Times』『The Independent』などの海外主要メディアでも大々的に報じられ、皮肉にも、これ以上ない形でCBDの知名度は上がってしまいました。

▶️ Suntory Boss Who Resigned Said He Took CBD Supplements for Jet Lag(The New York Times)

▶️ Chief of Japanese beverage giant Suntory claims innoncence after resigning over CBD supplement(The Independent)

CBD製品や「大麻」という言葉に対する単純な不信感以上に、「なぜ無実なのに社会的地位を失うのか?」という大きな問いを投げかけ、メディアの報道姿勢や企業の危機管理、そして社会の過剰な反応を巡って、激しい議論を巻き起こしています。

これは単なる個人や一企業のコンプライアンスの問題ではありません。

科学的な事実(尿検査陰性)よりも社会的な「疑惑」のイメージが優先されてしまうという、日本の法規制と社会感情の深刻なギャップが露呈した象徴的な出来事なのです。

本記事では『CBD Library』として、科学的・法規制的背景、国際動向、そして企業のレピュテーションリスクという観点からこの問題を冷静に解き明かし、読者の皆様に正確な情報と、「真のコンプライアンスとは何か」を考える建設的な視点を提供します。

※一部では今回の辞任劇の背景に別の意図があるのでは、といった憶測も存在します。しかし、本記事では確たる証拠のない推論には踏み込まず、あくまで公開された事実とデータに基づき、この出来事が浮き彫りにした社会構造的な問題の分析に焦点を当てます。

なぜ疑惑は生まれたのか?CBDとTHC、似て非なる二つの成分

CBDとTHCの基礎知識

今回の問題を理解する上で、「なぜ警察はそもそも捜査に動いたのか?」という疑問があります。

その鍵は、CBDとTHCという二つの成分の科学的な関係性にあります。

両者はともに大麻草に含まれるカンナビノイドと呼ばれる天然の化合物群の一員です。

大麻草には、100種類以上のカンナビノイドが確認されていますが、その中でも代表的なのがこの二つです。

まずCBD(カンナビジオール)は、向精神作用を引き起こさないことで知られています。

「ハイになる」といった酩酊作用がなく、むしろ心身をリラックスさせる効果が期待され、世界中でウェルネス製品の主成分として注目されています。

一方、THC(テトラヒドロカンナビノール)は、強い向精神作用を持つ主成分です。

これが、日本の法律で厳しく規制される「大麻」の酩酊感の原因となります。

CBDとTHCは、同じ植物から抽出されるため、CBD製品を製造する過程でTHCを完全に分離・除去するには、高度な精製技術が求められます。

特に、海外で製造された製品の中には、その国の基準(例:THC 0.3%以下)では合法であっても、日本の厳格な基準では違法となる量のTHCが意図せず残留しているケースがあります。

この「微量なTHCの残留リスク」こそが、警察が「海外から送られたCBD製品」に対して疑いの目を向け、捜査を開始する科学的・法的な根拠となるのです。

THCの分析技術と「微量」の意義

今回の事件の核心は、警察による捜査の結果、製品も発見されず、尿検査も「陰性」だったという二重の事実にあります。

この「潔白」の科学的な重みを理解するためには、「製品そのものを調べる検査」と「人の体を調べる検査」の違いを知る必要があります。

| 比較項目 | 製品検査(モノの検査) | 尿検査(ヒトの検査) |

| 目的 | 製品が日本の法規制(THC残留限度値 )に適合しているか判断する | 人がTHCを摂取したかどうか、その事実の有無を確認する |

| 検査対象 | 製品に含まれるTHCそのものの濃度(ppm、%) | 尿中に排出されるTHCおよびその代謝物の有無 |

| 結果が示すこと | 製品の合法性・違法性。基準値を超えていれば、その製品は麻向法上の「大麻」と見なされる。 | 個人の薬物使用の有無。陽性であれば、THCを摂取したことが科学的に強く示唆される。 |

なぜ捜査は始まったのか?:「製品」への疑惑

警察の捜査は、「海外から送付されたサプリメントが、日本のTHC残留基準値を超えているかもしれない」という「製品(モノ)」への疑惑から始まりました。

前述の通り、海外ではTHC 0.3%まで合法な製品も多く、それらが日本に持ち込まれれば違法物となり得ます。

家宅捜索の目的は、この違法な「モノ」を発見することでした。

しかし、結果として製品そのものが発見されなかったため、「モノ」に対する疑惑は物証がないままとなりました。

なぜ潔白が証明されたのか?:「尿検査」の陰性

次に重要なのが「尿検査」です。

これは、新浪氏本人がTHCを摂取したかどうか、つまり「ヒト」への疑惑を科学的に検証するものです。

薬物捜査で「陰性」だったということは、「直近でTHCを摂取した事実はない」と科学的に強く証明されたことを意味します。

つまり、捜査は「違法な製品があるかもしれない」というモノへの疑惑から始まりましたが、最終的にモノは見つからず、さらに尿検査の陰性によってヒトへの疑惑も科学的に完全に否定されたのです。

この科学的な「潔白証明」にもかかわらず、なぜ彼は辞任に追い込まれたのでしょうか。

ここに、日本の法規制や社会が抱える、科学だけでは割り切れない根深い問題が横たわっています。

日本の法規制におけるTHC残留限度値

日本のCBD市場の特殊性を理解する鍵は、大麻取締法と麻向法にあります。

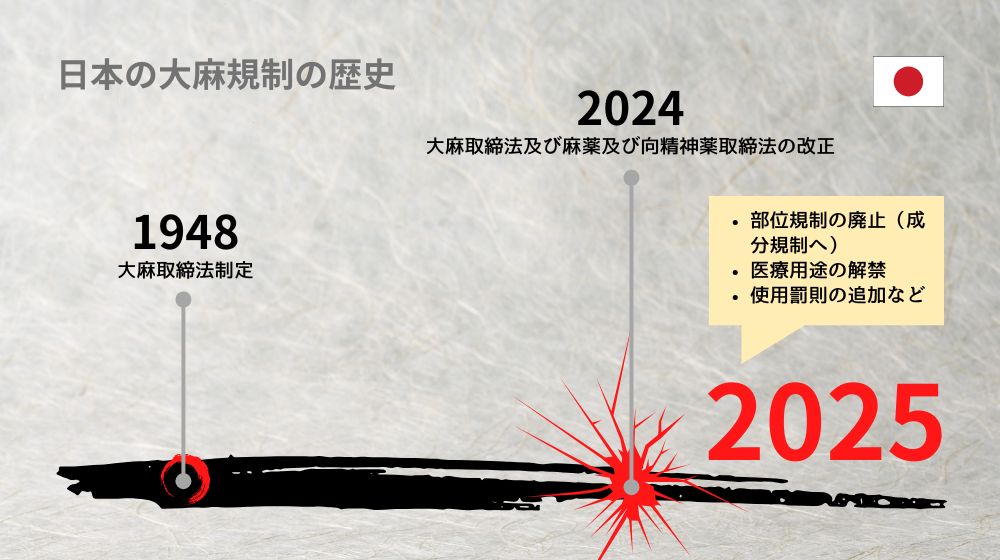

2024年12月12日に、「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律」が施行されました。

この改正により、従来の大麻草部位による規制(花や葉は規制対象、成熟した茎や種子は規制対象外)は撤廃され、大麻草に含まれるTHCなどの成分に基づく規制へと一本化されました。

具体的には、THCなどの規制成分が一定の残留限度値を超えない製品であれば合法となり、それを超える量を含む製品は麻向法に基づいて取り締まりの対象となります。

また、今回の法改正では、大麻の「使用罪」が新設され、違法に使用した場合も罰則が科されることになりました。

この改正によって、CBD製品は成分規制をクリアすれば合法的に流通可能となり、医療用大麻製品の取り扱いも法的に整備されています。

一見、近代化されたように見えますが、その実態は国際社会から大きくかけ離れたものでした。

具体的なTHC残留限度値

日本の新たな規制では、製品の種類に応じてTHCの残留限度値が細かく定められています。

この数値がどれほど厳しいものか、国際基準と比較すると一目瞭然です。

・アメリカ合衆国: 2018年の農業法改正により、ヘンプ(産業用大麻)由来でTHC含有量が乾燥重量あたり0.3%以下のCBD製品は、連邦レベルで合法化されました。これにより、CBDはサプリメントや食品として巨大な市場を形成しています。

・欧州連合(EU): 多くの加盟国では、THC含有量が0.2%または0.3%以下のヘンプ由来CBD製品の流通を認めています。食品としてのCBD(ノベルフード)の安全性評価なども進められており、統一された市場ルールが形成されつつあります。

・カナダ: 嗜好用大麻が合法化されており、CBD製品も厳格な品質管理のもとで広く流通しています。

かたや日本のTHC残留限度値は、1ppm(0.0001%)とか10ppm(0.001%)。

つまり、アメリカやヨーロッパで合法的に流通している標準的なCBD製品のほとんどが、日本では違法な「麻薬」と見なされるのです。

この基準値案が示された際、パブリックコメント意見公募では産業界や消費者から科学的根拠を問う声や、国際基準との調和を求める意見が5,000件以上も寄せられました。

しかし、結果として行われたのは、分類名の変更や原料粉末の基準値見直しといった、ごくわずかな修正に留まりました。

法改正以前、市場には明確な基準値がありませんでしたが、THCゼロが原則とされていました。

今回の改正は、その曖昧さを解消した一方で、世界で最も厳しいレベルの基準を法的に確定させたのです。

この「超厳格」な規制があるからこそ、警察は「海外から来たCBD製品」というだけで、潜在的な違法薬物として捜査対象とする十分な動機を持つことになります。

意図せず混入した、人体に何ら影響を及ぼさないレベルのTHCであっても、法律上は「大麻」と見なされるリスクを常にはらんでいるのです。

国際社会にみる日本の特殊性

WHO等の見解

前述した各国の規制に加え、国際的な規制の方向性を示す上で重要な役割を果たすのが、WHO(世界保健機関)です。

WHOは2017年の報告書で、CBDについて「乱用や依存の可能性を示すエビデンスはない」とその安全性を高く評価しました。

さらに、てんかん治療薬としての有効性を認め、国際的な薬物規制の対象から除外すべきだと勧告しています。

この勧告を受け、2020年には国連麻薬委員会が、大麻を最も厳しい規制分類から削除することを決定しました。

これは、大麻の医療的・科学的価値を国際社会が公式に認めた歴史的な一歩です。

こうした国際的な潮流は、CBDとTHCを単純に同一視するのではなく、そのリスクとベネフィットを科学的に評価し、それぞれに応じた適切な規制を設けるべきだという考え方に基づいています。

この国際的な常識が、日本の現状を映し出す鏡となります。

日本の「ガラパゴス化」

国際社会が科学的根拠に基づいた柔軟な規制へと舵を切る中で、日本のTHCゼロに近い厳格な残留限度値は、さながら「ガラパゴス化」していると言わざるを得ません。

この国際標準との深刻な乖離は、社会に以下の3つの歪みをもたらしています。

産業の発展阻害

海外では一般的な、微量のTHCを含むことでより高い相乗効果(アントラージュ効果)が期待できる「フルスペクトラム」製品は、日本では製造・販売できません。

これにより、日本の事業者は国際競争において著しく不利な立場に置かれています。

消費者の選択肢の限定

日本の消費者は、世界で評価されている多様な製品にアクセスできず、限られた高コストな製品しか選べません。

正しい知識を得る機会も限られ、安全な製品選択が困難になっています。

人権と企業リスクの問題

海外では合法で安全な製品が、日本では「違法の疑い」をかけられる対象となります。

そして、ひとたび疑惑の対象となれば、たとえ科学的に潔白が証明されても(尿検査陰性)、捜査されたという事実だけで個人のキャリアは終わり、企業のブランド価値は大きく毀損します。

読者が抱く「なぜ海外では問題にならないことが、日本では大事件になるのか?」という素朴な疑問の答えは、まさにこの規制の乖離にあります。

そして、その乖離が生み出す社会の過剰なアレルギー反応と、企業の過剰な防衛本能にあるのです。

CBD業界の課題と責任

今回の事件は、CBD業界と日本の社会全体に対し、より深刻な課題をあらためて突きつけました。

それは、科学的に潔白であっても、「疑惑」を向けられただけですべてを失いかねない「疑惑のリスク」です。

業界の課題:混入リスクと品質管理

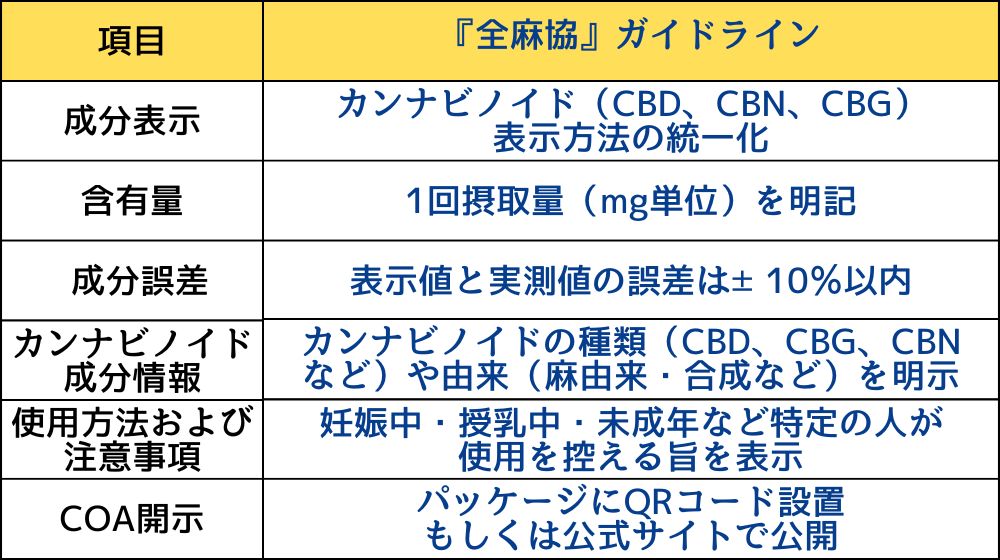

これまでのCBD業界の品質管理は、「いかにTHCを製品に含めないか」という点に集中してきました。

COA(成分分析証明書)の提示はその中心的な取り組みです。

しかし、今回の事件は、たとえ製品が日本の厳格な基準をクリアしていても、「海外製CBD」というだけで捜査対象になり得るという現実を示しました。

今後の業界に求められるのは、単なる成分の保証だけではありません。

・トレーサビリティの完全な可視化: 原料の種子から最終製品まで、全ての工程を追跡・証明できる体制を構築し、消費者に公開すること。

・法規制に関する啓発活動: 消費者に対し、「なぜ日本の規制が厳しいのか」「海外製品にどのようなリスクがあるのか」を積極的に伝え、賢明な製品選択をサポートすること。

・社会との対話: 「CBD=安全」という一方的な主張ではなく、社会が抱く不安や疑問に真摯に耳を傾け、科学的根拠に基づいた対話を粘り強く続けること。

これらは、ゼロTHCのさらに先にある、社会からの「信頼」を勝ち取るための責務と言えるでしょう。

消費者の課題:「自分ごと」としてリスクを理解する

この問題は、私たち消費者にも無関係ではありません。

安全なCBDライフのためには、これまで以上に深い知識と慎重さが求められます。

・COAの確認は絶対条件: THCが残留限度値内であることは最低限のチェック項目です。

・事業者の信頼性を見極める: トレーサビリティや情報開示に積極的な、信頼できる国内事業者から購入することが、自身を守る最も確実な方法です。

・「疑惑のリスク」の認識: たとえ合法で安全な製品を使っていても、現在の日本の社会環境では、あらぬ疑いをかけられるリスクがゼロではないことを理解しておく必要があります。

これは自己責任論ではありません。

しかし、自身の身を守るためには、製品の安全性だけでなく、それを取り巻く社会的・法的リスクまでを「自分ごと」として捉える賢明さが不可欠です。

政治・行政の課題:人権と産業を守るための法整備

今回の事件は、今後の日本のCBD政策に重大な問いを投げかけました。

短期的には、この社会的な騒動を受け、規制当局が監視を強化する可能性は否定できません。

しかし、中長期的に取り組むべきは、「潔白な個人と企業が、過剰な社会的制裁によって不利益を被ることのない法整備」です。

科学的根拠に基づかない社会の「空気」が、個人の人権や企業の経済活動を脅かす現状は、法治国家として健全とは言えません。

日本の行政には、国際的な規制動向や科学的知見を冷静に評価し、国民の安全を確保しつつ、行き過ぎた社会的リスクから個人と産業を保護するという、より高次元のバランス感覚を持った政策立案が求められます。

この事件は、単なるTHCの許容量見直しの議論に留まらず、日本の「コンプライアンス」や「リスク管理」のあり方そのものを見直すきっかけとしなければなりません。

【結論】冷静な社会対話へ:日本のCBDの健全な未来のために

本件から学ぶべき教訓

今回のサントリー新浪会長辞任問題は、CBD製品の品質管理の問題ではありませんでした。

これは、科学的な潔白の証明(尿検査陰性)が、社会的な「疑惑」の空気の前では無力であるという、日本の社会構造が抱える根深い問題を浮き彫りにした象徴的な事件です。

この事実をもって「CBDはやはり怖い」と結論づけるのは、問題の本質から目をそらすことに他なりません。

私たちが学ぶべき教訓は、以下の点に集約されます。

・法と社会感情の断絶: 法的には完全に「シロ」でも、社会的には「クロ」の烙印を押されかねない危険な乖離が存在すること。

・企業の過剰防衛: 企業が「レピュテーションリスク」を恐れるあまり、科学的事実や個人の人権よりも、ブランドイメージの維持を優先してしまう現実。

・科学的リテラシーの欠如: 「THC」という言葉へのアレルギー反応が、冷静な事実認定を妨げ、社会全体を不寛容にさせていること。

これらはCBDに限らず、現代日本が直面する多くの課題に通底する問題であると、私たちは考えます。

メディアと社会への提言

私たちは、大手メディアや世論に対し、この問題を単なるスキャンダルとして消費するのではなく、「なぜ潔白な人物がキャリアを絶たれなければならなかったのか」という本質的な問いを社会に投げかける報道を求めます。

私たち『CBD Library』は、これからも客観的な情報提供を通じて、日本のCBDの健全な発展と、消費者の皆様の正しい理解に貢献していく所存です。

それは、感情や憶測、ガスライティング含む陰謀論ではなく、科学的根拠に基づいた意思決定が尊重される社会の実現に貢献することでもあると信じています。

今回の事件は、日本社会にとって重い宿題を突きつけました。

これを機に、私たち一人ひとりが、CBDやカンナビノイドに関する科学と規制を学ぶだけでなく、私たちが生きる社会の「空気」や「常識」そのものを、本当にこのままで良いのかと問い直す、成熟した対話を始めるべきではないでしょうか。

まとめ

あらためて、このニュースの要点をおさらいします。

・サントリーHDの新浪会長が、THC含有疑いのCBD製品に関する警察の捜査を受け辞任したこと。

・家宅捜索でも製品は発見されず、尿検査は陰性で、法的な潔白が証明されていたこと。

・潔白にも関わらず辞任に至った背景に、日本の厳しい社会的視線と企業の過剰なリスク管理があること。

あなたに問う

今回のニュース、あなたはどう感じましたか?

「なんだか怖い話だな」で終わらせてしまうのは、あまりにもったいないかもしれません。

これは、私たちが生きる社会の「正しさ」とは何かを問う、とても身近な問題です。

例えば、あなたが健康のために毎日食べている野菜。

ある日、最新鋭すぎるアレルギー検査で「未知の成分に微弱反応あり。要精密検査」と判定され、会社に報告が上がったとします。

最終的に「ただの野菜の成分でした」と科学的に証明されても、会社から「一度”疑惑”の対象になった君を、重要なポジションには置いておけない」と言われたら…私たちはそれを受け入れるべきなのでしょうか。

今回の辞任劇は、国際化が進む一方で、日本の「空気」だけが世界の常識から取り残されてしまった時に起こる、一種の「悲喜劇」のようにも見えます。

そろそろ私たちも、思考停止で「大麻はダメ、絶対」と唱えるだけでなく、「科学的な事実は何か」「社会的なリスクとは何か」を切り分けて、冷静に議論する時期に来ているのかもしれませんね。

あなたの潔白を証明してくれるのは、科学的な事実ですか?

それとも、周りの人たちの「なんとなく」の空気でしょうか?

※一部では今回の辞任劇の背景に別の意図があるのでは、といった憶測も存在します。しかし、本記事では確たる証拠のない推論には踏み込まず、あくまで公開された事実とデータに基づき、この出来事が浮き彫りにした社会構造的な問題の分析に焦点を当てます。